引言

在塵蟎過敏的診斷過程中,醫師和患者經常面臨各種困惑和挑戰。檢測結果與臨床表現不符、假陽性或假陰性、多種檢測方法如何選擇等問題,都可能影響診斷的準確性和治療效果。本文將深入探討這些常見問題,並提供基於循證醫學的解決方案。

問題一:檢測陽性但無症狀——如何理解無症狀致敏?

問題描述

許多患者在體檢或篩查中發現過敏原檢測陽性,但從未出現任何過敏症狀。研究顯示,高達25%的過敏原檢測陽性者實際上並無臨床過敏表現。這種現象稱為「無症狀致敏」或「亞臨床過敏」。

原因分析

免疫耐受機制 人體免疫系統可能對某些過敏原產生了耐受,雖然存在特異性IgE抗體,但不會引發過敏反應。

IgE水平閾值 每個人引發臨床症狀所需的IgE水平不同,某些人雖有低水平IgE,但從未達到症狀閾值。

暴露劑量不足 可能是過敏原暴露量不夠,未能觸發臨床症狀。

其他保護因素 如IgG4阻斷抗體的存在、調節性T細胞的保護作用等。

臨床處理建議

評估原則

- 無症狀致敏者不需要治療

- 不必過度限制環境或飲食

- 可進行健康教育,提醒注意症狀變化

- 定期隨訪,監測是否出現臨床過敏

長期管理

- 記錄症狀日記,觀察暴露與症狀關系

- 如出現症狀,及時就診

- 避免不必要的焦慮和過度醫療

問題二:症狀明顯但檢測陰性——假陰性如何處理?

常見原因

技術因素

皮膚試驗假陰性

- 使用了抗組織胺藥物:需停藥3-7天

- 皮膚反應性降低:見於嬰幼兒或老年人

- 過敏原提取物質量差:儲存不當或過期

- 操作技術問題:刺入深度不夠

血液檢測假陰性

- IgE水平過低:低於檢測閾值

- 採血時機不當:非症狀期IgE可能降低

- 試劑特異性不足:某些組分未被檢測

生物學因素

局部過敏反應 某些患者的過敏反應僅限於局部組織,血清中IgE水平很低,這種情況稱為「局部過敏性鼻炎」。

非IgE介導的過敏 部分過敏反應由其他免疫機制介導,如細胞介導的遲發型超敏反應。

交叉反應掩蓋 檢測的過敏原組分不完整,真正致敏組分未被包含。

解決策略

重複檢測

- 確保停用抗組織胺藥物足夠時間

- 在症狀期複查

- 選擇不同檢測方法交叉驗證

升級檢測

- 皮膚點刺試驗陰性→皮內試驗

- 常規IgE檢測陰性→組分診斷

- 考慮激發試驗(需在專業機構進行)

臨床診斷 如臨床高度懷疑塵蟎過敏,即使檢測陰性,仍可:

- 進行診斷性治療試驗

- 實施環境控制措施

- 觀察症狀改善情況

問題三:多種過敏原陽性——如何確定主要致敏原?

挑戰分析

許多患者的檢測報告顯示對十幾種甚至幾十種過敏原陽性,這給臨床處理帶來困難:

- 難以確定主要致敏原

- 環境控制措施難以全面實施

- 免疫治療方案難以制定

- 患者心理負擔重

判斷策略

IgE水平分析 重點關注IgE水平最高的前3-5種過敏原,這些通常是主要致敏原。

症狀關聯性分析

- 仔細詢問症狀發作的時間、地點、誘因

- 記錄症狀日記,分析環境暴露與症狀的關系

- 評估避免某種過敏原後症狀是否改善

組分診斷應用 通過組分診斷區分原發致敏和交叉反應:

- 原發致敏:需要重點控制

- 交叉反應:可能無臨床意義

激發試驗驗證 在必要和安全的情況下,可進行鼻黏膜或支氣管激發試驗,確認特定過敏原的致病性。

優先處理原則

崔玉寶博士建議採用「主次分明」策略:

優先級排序

- IgE水平最高且與症狀明確相關的過敏原

- 常年接觸的室內過敏原(如塵蟎)

- 季節性過敏原(按患者所在地區的主要致敏季節)

- 偶然接觸的過敏原

分階段處理

- 第一階段:控制1-2種主要過敏原

- 評估效果,觀察症狀改善程度

- 如效果不佳,再針對次要過敏原采取措施

問題四:不同檢測方法結果不一致——如何抉擇?

常見矛盾情況

皮膚試驗陽性,血清IgE陰性 可能原因:

- 皮膚試驗更敏感,能檢測到更低水平的IgE

- 血清IgE檢測閾值較高

- 局部皮膚IgE水平高,但血清水平低

處理建議:

- 以皮膚試驗為主,結合臨床症狀判斷

- 考慮進行組分診斷

- 如臨床症狀明確,可按陽性處理

血清IgE陽性,皮膚試驗陰性 可能原因:

- 使用了抗組織胺藥物影響皮膚反應

- 皮膚反應性低下

- 操作技術問題

- 過敏原提取物質量問題

處理建議:

- 排除干擾因素後重複皮膚試驗

- 結合臨床症狀綜合判斷

- 必要時進行激發試驗驗證

不同時間檢測結果不同 可能原因:

- IgE水平會隨時間波動

- 症狀期和緩解期IgE水平不同

- 環境暴露變化影響IgE產生

- 治療效果使IgE水平下降

處理建議:

- 在症狀期進行檢測更可靠

- 治療期間定期監測IgE水平變化

- 結合臨床症狀動態評估

綜合判斷原則

金字塔診斷模型

臨床症狀(頂層-最重要)

↑

暴露史分析(中層)

↑

實驗室檢測(底層-輔助參考)這個模型強調:

- 臨床症狀是診斷的核心

- 暴露史提供因果關系線索

- 檢測結果僅作為輔助參考

三方印證法 理想的診斷應滿足:

- 有典型的過敏症狀

- 有明確的過敏原暴露史

- 實驗室檢測陽性

當三者不完全一致時,以臨床表現為主導。

問題五:嬰幼兒診斷的特殊考慮

嬰幼兒診斷的挑戰

免疫系統未成熟

- 皮膚反應性低,皮膚試驗敏感性降低

- IgE產生能力有限,血清檢測可能假陰性

- 症狀表達不清晰,難以準確描述

檢測操作困難

- 皮膚試驗需要患兒配合

- 採血量受限

- 家長接受度問題

嬰幼兒診斷策略

優先選擇血液檢測

- 創傷小,家長更易接受

- 一次採血可檢測多種過敏原

- 結果客觀,不受患兒配合度影響

結合發育階段評估 不同年齡段常見的過敏原不同:

- 0-1歲:食物過敏為主(牛奶、雞蛋)

- 1-3歲:開始出現吸入性過敏原致敏(塵蟎)

- 3歲以上:吸入性過敏原成為主要問題

重視症狀觀察

- 詳細記錄症狀特點和發作規律

- 觀察環境改變對症狀的影響

- 評估生長發育情況

謹慎解讀結果

- 參考年齡特異性IgE正常值範圍

- 考慮免疫系統發育因素

- 避免過度診斷

問題六:如何避免過度檢測和過度診斷?

過度醫療的表現

不必要的大範圍篩查

- 沒有症狀卻檢測幾十種過敏原

- 體檢項目中常規包含過敏原檢測

- 家長焦慮驅動的預防性檢測

重複檢測無意義

- 短期內反復檢測同一過敏原

- 治療初期頻繁複查IgE水平

- 無症狀變化時的常規複查

檢測結果的過度解讀

- 輕度陽性就嚴格限制飲食或環境

- 無症狀致敏者被當作患者治療

- 交叉反應被誤認為多重過敏

合理檢測的原則

有症狀再檢測

- 明確的過敏症狀是檢測的前提

- 症狀與可疑過敏原暴露有時間關聯

- 避免盲目的預防性篩查

針對性選擇檢測項目

- 根據症狀和暴露史選擇檢測項目

- 優先檢測本地區常見過敏原

- 避免大範圍「撒網式」檢測

適當的檢測頻率

- 初診檢測後,穩定期不需頻繁複查

- 症狀顯著變化時複查

- 治療6-12個月後評估療效時複查

結果的理性解讀

- 陽性不等於需要治療

- 陰性不能完全排除過敏

- 結合臨床綜合判斷

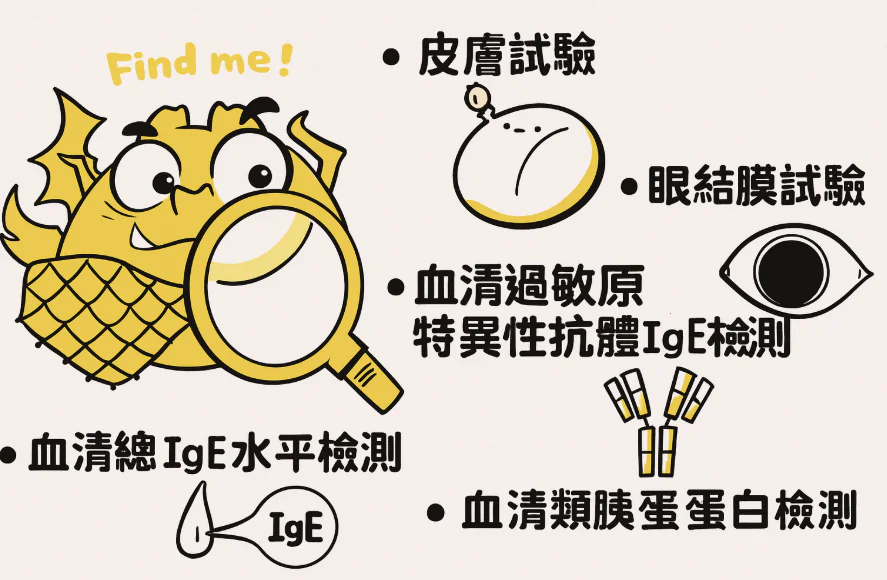

問題七:如何選擇最合適的檢測方法?

決策流程圖

有過敏症狀

↓

詳細病史和體格檢查

↓

皮膚狀況良好且無禁忌?

↓是 ↓否

皮膚點刺試驗 血清特異性IgE檢測

↓ ↓

結果明確? 結果明確?

↓否 ↓否

血清IgE驗證 組分診斷

或組分診斷 或激發試驗各方法的適用場景

首選皮膚點刺試驗

- 成人和較大兒童

- 皮膚狀況良好

- 需要快速結果

- 成本預算有限

首選血清IgE檢測

- 嬰幼兒

- 嚴重濕疹或皮膚病

- 無法停用抗組織胺藥物

- 有嚴重過敏反應史

考慮組分診斷

- 常規檢測與臨床不符

- 多種過敏原陽性需確定主次

- 制定免疫治療方案

- 經濟條件允許

特殊檢測

- 斑貼試驗:懷疑接觸性皮炎

- 激發試驗:其他方法無法確診

- 類胰蛋白酶:急性過敏反應診斷

問題八:診斷後的處理和隨訪

診斷確立後的管理

疾病教育

- 向患者解釋塵蟎過敏的機制

- 說明環境控制的重要性

- 指導症狀自我監測

制定治療計劃

- 環境控制措施

- 藥物治療方案

- 評估免疫治療適應症

建立隨訪計劃

- 初始治療後1-3個月評估療效

- 穩定期每6-12個月隨訪

- 症狀變化時及時就診

複查指徵

需要複查的情況

- 治療效果不佳

- 症狀顯著加重或改變

- 免疫治療療程結束後評估

- 考慮停藥前評估

不需要頻繁複查

- 症狀控制良好的穩定期

- 短期內無治療方案調整計劃

- 僅為「複查」而複查

結語

塵蟎過敏的診斷是一個綜合性判斷過程,需要臨床醫師具備豐富的經驗和專業知識。面對各種診斷困境,關鍵是堅持以臨床症狀為核心,合理選擇和解讀檢測結果,避免過度診斷和過度治療。崔玉寶博士強調,每位患者都是獨特的個體,診斷和治療方案應個體化制定,這樣才能真正幫助患者獲得最佳的健康結局。

參考資料

- 崔玉寶. 塵蟎那些事兒. 第6章:塵蟎過敏的診斷.

- World Allergy Organization. 過敏性疾病診斷與管理白皮書. 2023.

- 中華醫學會變態反應學分會. 過敏原檢測臨床應用專家共識. 2023.

- Journal of Allergy and Clinical Immunology. Avoiding Overdiagnosis in Allergy. 2024.

- Pediatric Allergy and Immunology. Allergy Diagnosis in Infants and Young Children. 2023.